– Voltaire (1694-1778) –

Querweltein Unterwegs – Trotz Überstunden die Welt erkunden

Erschienen 2008. 46 Kurzgeschichten erzählen von Stephan Thiemonds beruflichen Reisen nach Kolumbien, England, Südkorea, China, Taiwan, Thailand, Indonesien, Frankreich, Norwegen, Dänemark und Deutschland.

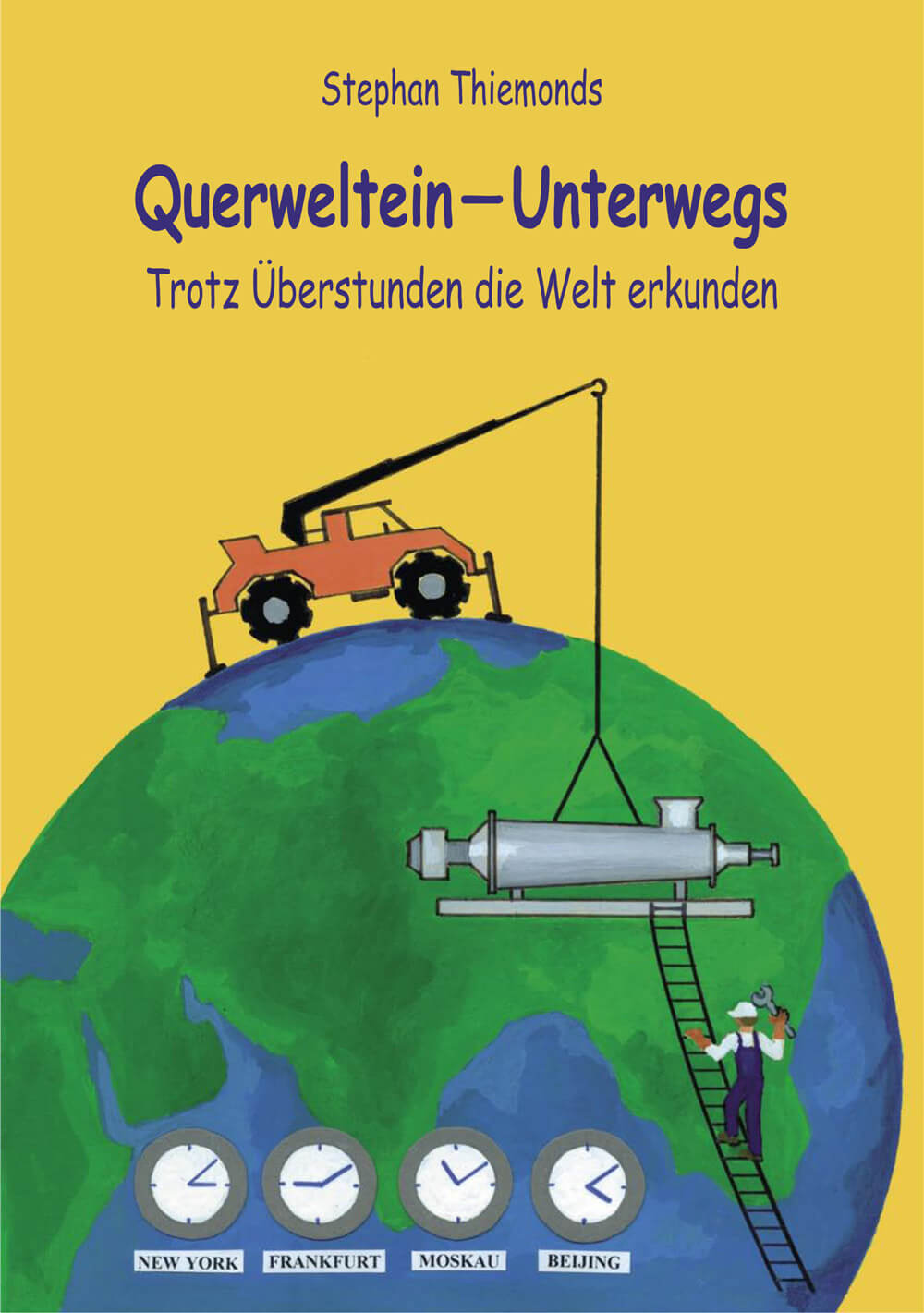

Band 3 zeigt den Ausschnitt einer Weltkugel, auf deren oberen Rand ein Kranwagen steht (unbeabsichtigt auf dem Meer). In dessen Haken hängt ein Dünnschichtverdampfer, der von einem auf einer Leiter stehenden Monteur auf die Weltkugel festgeschraubt werden soll. Im unteren Bereich sind vier Uhren abgebildet, die die aktuellen Ortszeiten von New York City, Frankfurt am Main, Moskau und Peking anzeigen. Diese stehen in Kombination mit der Arbeit. Als Andeutung auf die Mehrfachbelastungen, die auf einen durch die Zonenzeiten der Welt Reisenden einwirken.

Nach dem Erfolg seines letzten Querweltein-Buches Schrauben, Spesen und Chinesen war Stephan Thiemonds wieder für seinen Chef unterwegs. Diesmal führten ihn seine beruflichen Reisen in elf verschiedene Länder auf drei Kontinenten. Trotz Überstunden konnte er diese erkunden, weswegen seine Kurzgeschichten auch nicht nur von der Arbeit im nahen und fernen Ausland erzählen. So brachte er aus Südamerika, Asien und Europa eine bunte Sammlung von lebendigen, lustigen, informativen und ironischen Kurzgeschichten mit, die auch jene Leser fasziniert, die es nicht in die Ferne zieht. Überdies wecken die Kurzgeschichten die Neugierde und stellen eine außergewöhnliche Motivationsgrundlage nicht nur für Auszubildende und junge Facharbeiter in Metallverarbeitenden Berufen dar, weil sie der oftmals nach abenteuerlichen Alternativen suchenden Jugend die globalisierte Arbeitswelt aus einer völlig neuen Sicht aufzeigen.

Vorwort

- Probleme, Probleme, nichts als Probleme

Kolumbien

- Rot blüht der Mohn

- Interkontinental

- Sie müssen erst den Nippel …

- Unendlich ist des Schlossers Kraft

England

- Wer oder was bin ich

- Imagine

Republik Korea

- »One moment in time …«

- Smile

- Tun oder nicht tun, das ist hier die Frage

China

- Was wäre die Welt ohne Stahl?

- Am Arsch der Welt

- Aurora mit dem Sonnenstern

- Konfus

- Voll entfaltet

- Grenzgänger – Ein Land, zwei Systeme

- Rien ne va plus – Nichts geht mehr

- Der Struwwelpeter

- Es werde Licht

- Mister Aufzug

Taiwan

- Naruwan – Welcome to Taiwan

- Mein roter Faden

- Lieber eine Taube auf dem Teller …

- Vorne rein, hinten raus

- Ein Fest für die Sinne

- Neues aus Kaoshiung

Thailand

- Flying high with Thai

- Sawadee kap

- 45 – 44 – 43 – 42 – …

- From »Seven Eleven«, up to »Twentyfour Hours«

- Deutsche Sprache, (schön) schwere Sprache

- Zerrüttete Erinnerung

- Überlagernde Bilder

- Where did all the money go?

Indonesien

- Wo bin ich? – oder, die Entdeckung von »Es«

- Memories – Erinnerungen

Frankreich

- Hände hoch – sonst knallt’s!

- »Bonjour, do you speak English«?

Norwegen

- Ich glaub’, ich steh’ im Wald

- Der schwimmende Schwan

- Jump

Dänemark

- Kleines Land ganz groß

- Eine Seefahrt, die ist lustig …

- Ein Mann ein Wort

In der Heimat

- An-(Um-)hänglich

- Wer suchet der findet

Jedes Ende ist auch ein Anfang

ISBN 978-3-86963-368-8 Paperback, 200 Seiten, 12,00€

Bestellung über:

Unendlich ist des Schlossers Kraft

Es gibt Gesetze mit weltweiter Gültigkeit. Sie sind mit dem Urknall entstanden, haben sich seitdem nicht verändert und werden sich auch bis zum Sankt Nimmerleinstag nicht mehr ändern. So wie das Hebelgesetz des Archimedes, das jeder, der schon einmal bewusst mit einem Schraubenschlüssel gearbeitet hat, in den Armen zu spüren bekam. (Mit der Größe und der Anzahl der Schrauben steigt gewöhnlich das Bewusstsein und die Einsicht, dass der griechische Mathematiker, Physiker und Ingenieur ein verdammt cleverer Bursche und seiner Zeit weit voraus war.)

Denn bereits in der Antike, vor rund 2200 Jahren, zu jener Zeit also, als Asterix der Gallier bei den olympischen Spielen in Griechenland gegen Claudius Musculus kämpfte, formulierte der am Sportevent im eigenen Land weniger interessierte Archimedes die theoretische Grundlage für die spätere Entwicklung der Mechanik. Mit dieser grandiosen Erkenntnis gab er allen Handwerkern den Tipp, dass sie Kraft auf Kosten des Weges sparen können, je weiter sie den Schraubenschlüssel – den Hebel – vom Schraubenkopf weg, – vom Drehpunkt – anpacken. Und das Dollste daran ist: Je mehr man den Hebel verlängert, desto leichter (und fester) lässt sich die Schraube anziehen (sprich, die Arbeit verrichten). Die daraus resultierende Schlosserweisheit lautet: »Nach ganz fest kommt ganz lose«.

Zum leichteren Verständnis des Muskelkatersparenden Gesetzes hat die Schlossergilde für alle Azubis mit dicken Oberarmen, aber null Berufserfahrung und für alle Kollegen die ein bisschen schwer von Kapee, aber durchaus lernfähig sind, das Sprüchlein gedichtet: »Unendlich ist des Schlossers Kraft, wenn er mit Verlängerung schafft«! (Jawoll!)

Das Dumme an der Sache ist, so Archimedes, dass sich die zu verrichtende Arbeit durch die Krafteinsparung leider nicht verringert.

Naturgesetze lassen sich – nun ja, gemäß ihrer Natur – nicht ausschalten. Darüber sind sich auch unsere Kunden im Klaren. Dennoch sind sie bestrebt, die zu verrichtende Arbeit zu beschleunigen. Zu diesem Zweck stellen sie einem Hilfskräfte zur Verfügung.

Wayusan war der Name einer meiner kolumbianischen Kollegen. Über eine Leiharbeiterfirma war der aus Bogota stammende, mir etwa gleichaltrige Hilfsarbeiter auf der Baustelle unseres Kunden beschäftigt.

Vom Typ her war Wayusan ein wirklich prima Kerl; äußerst fleißig und mit einem bärenstarken Willen bei der Sache. Mit der selbstbewussten Gelassenheit eines Mechanikers für den es keine unlösbaren Probleme gibt, machte er sich an die Arbeit. Von Nachteil war, dass man ihm nur schwer dabei zusehen konnte, wenn man in der gleichen Tätigkeit, wie beispielsweise dem Schrauben anziehen, selbst jahrelang Erfahrung hat. Ungeduldigen Gemütern platzt, wenn Wayusan arbeitet, leicht der Geduldskragen. Dann reißen sie ihm in ihrem Übereifer die Schraubenschlüssel aus der Hand, mit hochrotem Kopf werden die Schrauben selber schnell angezogen und abschließend dem verdutzt dreinschauenden Kollegen mit einem »Haste auch jut aufjepasst, wie’s richtisch jeht«-Blick, sein Werkzeug zurückgeben, »So un jetz du!«

Statt Wayusan den Eindruck zu geben, dass er noch zu blöd sei ohne ausländische Hilfe ein paar Schrauben normkonform anzuziehen, hab’ ich ihm mit empor gehaltenem Okay-Daumen wohlwollend zugenickt, so nach dem Motto: »Weiter so Kumpel, du kriegst das schon hin«.

Dank der archimedischen Erkenntnis ging mir meine Arbeit leicht und zügig von der Hand, weshalb ich Wayusan bei seiner beobachten konnte. (Übrigens, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen.) Dabei fiel mir auf, dass auch er zu der Spezi von Handwerkern zählt, die sich mit einer beachtlichen Ausdauer einen abmurksen, aber dennoch zufrieden lächeln. (Um ehrlich zu sein: Ich gehöre eher zu denen, die sich einen abmurksen und dabei grimmig murren.)

Nach dieser Erkenntnis kam mir zuerst der alte Grieche in den Sinn. Und als nächstes die Idee zu dieser Geschichte. Widmen möchte ich sie Wayusan. Und zwar aus zwei Gründen: Zum einen, weil es sie ohne ihn schlicht nicht geben würde. Und zum anderen, damit nicht nur von den großen Meistern der Theorie berichtet wird, sondern auch mal von jemandem der praktisch die Arbeit tat: Wayusan.

Bevor ich weiter von ihm erzähle, möchte ich allen, die es nicht wissen sollten, die Problematik beim Schraubenanziehen kurz erläutern.

Fakt ist, dass im Maschinen- und Anlagenbau die meisten Schrauben mit Rechtsgewinde ausgeführt sind, was in Bezug auf ihre mechanische Funktion einer lösbaren Verbindung bedeutet: Mit Blick von oben auf den Schraubenkopf muss die Schraube beim Einschrauben rechts herum gedreht werden. Gleiches gilt, wenn der Monteur kopfüber stehend auf die gleiche Schraube eine Mutter dreht –.

Auch wenn Sie diesbezüglich keine praktische Erfahrung haben sollten, ist Ihnen als aufmerksamer Leser sicher aufgefallen, dass der Standpunkt des Monteurs zur Schraube von entscheidender Bedeutung für den Erfolg seiner Arbeit ist. Sprich, wie herum er was zu drehen hat.

Richtig verwirrend wird’s, wenn man gleichzeitig die Schraube und die Mutter einer Verbindung fest anziehen möchte, ohne dabei dauernd von den Füßen in den Kopfstand zu wechseln. Umdenken lautet der richtige Dreh für all jene, denen Schraubenanziehen nicht im Blut liegt: Von oben auf den Schraubenkopf geblickt muss dieser rechts herum, und die (auf dem Kopf stehende!) Mutter links herum angezogen werden.

Leider zählte Umdenken nicht gerade zu Wayusans Stärken. Womit ich keinesfalls andeuten will, dass er ungewissenhaft arbeitete. Ganz im Gegenteil. Nachdem er alle vier Schrauben einer Flanschverbindung von Hand beigedreht hatte, nummerierte er mit Kreide jeden Schraubenkopf – eins drei, zwei vier – um sicher zu gehen, beim Überkreuzanziehen mit den Schraubenschlüsseln auch ja nicht durcheinander zu kommen.

Irgendwie schaffte er dennoch das seltene Kunststück, beim Anziehen konfus zu werden, sich aber trotzdem nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Selbst dann nicht, wenn ihm beim Nachziehen auffiel, dass er zwei der vier Schrauben wieder gelöst, weil er rechts- mit linksherum verwechselt hatte.

Unverständlich schüttelte er mit den Kopf, legte die Stirn in Falten, hob die Schultern und dachte wohl: »Hey, was soll’s, fang ich halt noch mal von vorne an«. Weil nun die Hälfte der Schrauben lose und die andere Hälfte seiner Meinung nach zu stark angezogen waren, löste er auch diese wieder. (Allerspätestens jetzt platzt selbst den geduldigsten Gemütern endgültig der Kragen.)

Dann drehte er in einer Engelsgeduld erneut alle Schrauben mit der Hand gleichmäßig bei und begann wieder damit, sie entsprechend seiner Nummerierung mit zwei Schraubenschlüsseln anzuziehen.

Dabei fiel mir auf, dass offensichtlich auch Wayusan von Archimedes seinem kräftesparenden Hebelgesetz gehört, oder aber vom jahrelangen Schrauben anziehen und dem heftigen Muskelkater gelernt hatte. Denn beim Anziehen packte er den Schraubenschlüssel so weit wie möglich vom Drehpunkt des Schraubenkopfes entfernt an.

Als Wayusan es endlich geschafft hatte, alle vier Schrauben mit dem längst möglichen Hebel und unter Einsatz seines ganzen Körpergewichtes anzuziehen und ich mit ihm zu einer anderen Arbeit übergehen wollte, gab er mir lächelnd mit einem Wink zu verstehen, dass ich mich noch gedulden sollte. Und im Nachhinein bin ich wirklich dankbar, dass meine Nerven der extremen Belastung standhielten. Denn so sah ich nicht nur Wayusan, wie er die beiden Schraubenschlüssel aus der Hand legte, sondern auch, wie sich Archimedes begann im Grab zu drehen.

Nämlich just in dem Augenblick, als Wayusan mit Daumen und Zeigefinger seiner einen Hand den Schraubenkopf und mit der anderen die Mutter anpackte, um so, mit sichtlicher Kraftanstrengung, jede der vier bombenfest angezogenen Schrauben mit seinen Fingern zu kontrollieren. Sprich mit dem kürzesten Hebel der Welt!

Erst danach gab er mir selbstbewusst und noch immer lächelnd mit empor gehaltenem Okay-Daumen zu verstehen, dass nun wirklich alles fest sei (während Archimedes sich weiter drehte).

Daraus ergab sich für mich das Problem, wie ich das Ende dieser Geschichte passend formulieren könnte. Eigentlich hatte ich vor, etwas Sinnvolles mit Sprüchen anzufangen: »Mal sehn’, wer am längeren Hebel sitzt«, und »Archimedes war seiner Zeit weit voraus«, und »Wayusan hinkte mächtig hinterher«. Und während ich mir in Gedanken einen abmurkste, kam Wayusan zu mir herüber, sah lächelnd auf meine in Falten gezogene Stirn und klopfte mir mit den aufmunternden Worten auf die Schulter: »Mensch Kollege, lächle doch mal bei der Arbeit«.

Barranquilla, Kolumbien im April 2008

Stephan Thiemonds©

„Querweltein Unterwegs – Trotz Überstunden die Welt erkunden“

Imagine

Erstmals in meinem Leben hatte ich mit der Stadt Liverpool im fünften Schuljahr zu tun. Und zwar im Englischunterricht, wo ich folgende Textpassage vorlesen musste: »Michael is from London, Susan from Oxford and John from Liverpool«.

Es war zu jener Zeit, als wir noch einen irren Spaß daran hatten, selber Witze zu erfinden, über die heute kein Mensch mehr lächeln würde. Wir jedenfalls hatten damals einen Riesenspaß. Wie beispielsweise an unserem Liverpool-Witz, der im Nachhinein betrachtet eigentlich gar kein Witz im klassischen Sinne, sondern eher eine plumpe Feststellung auf Eifeler Mundart war: »Liver (ne) pool em Jade, als im Somme dauernd bes zum Freybad zo fahre«. Zu Deutsch: »Lieber (= Liver-) ein Schwimmbecken (= –pool) im Garten, als im Sommer ständig bis zum Freibad fahren zu müssen«. Es sollten mehr als fünfundzwanzig Jahre vergehen, bis dass ich es das zweite Mal mit Liverpool zu tun bekam.

Nur ein paar hundert Meter Luftlinie vom Stadtzentrum entfernt, auf der gegenüberliegenden Seite des Mersey Rivers, betreibt einer unserer Kunden eine Chemiefabrik. Dorthin machte ich mich auf den Weg.

Als nach der Landung auf dem Liverpooler Flughafen das Flugzeug in Richtung Terminal rollte, entdeckte ich den ersten Hinweis darauf, dass diese Reise – mal Abgesehen von der Reparatur unserer Maschine – ein musikalisch unterhaltsamer Abstecher in die Vergangenheit werden würde. Aus dem Fenster blickend las ich auf dem Flughafengebäude in großen Lettern, »John Lennon Airport«.

Entschuldigen Sie vielmals, ich habe gerade gelogen. Aber mir gefiel die Einstimmung, »in Liverpool« gelandet zu sein, so gut. Da aber die Lufthansa von Düsseldorf aus keinen Direktflug dorthin anbot, landete ich in Manchester. Was aber nicht weiter schlimm war. Denn Liverpool liegt in unmittelbarer Nachbarschaft von Manchester, wo am Flughafen ein schnittiger Mietwagen für mich reserviert war. Mit diesem machte ich mich an meinem freien Wochenende auf in Richtung Liverpooler Innenstadt.

Doch statt vom Hotel in Birkenhead durch den gleichnamigen Tunnel auf die andere Flussseite des Mersey Rivers nach Liverpool zu fahren, parkte ich den Wagen früh morgens am Fähranleger. An einem auf Nostalgie getrimmten Fahrkartenhäuschen kaufte ich bei einer entsprechend zur Aufmachung passenden Dame ein Ticket und stieg auf eben jene Fähre, die durch einen Song von Gerry & The Pacemaker weltberühmt wurde. Und während mich die »Ferry« über die Wellenkämme des »Merseys« schipperte, (der nebenbei erwähnt, der am schnellsten fließenden Strom der nördlichen Hemisphäre ist,) erklang aus der Bordlautsprecheranlage:

»So ferry ‚cross the Mercy

‚cause this land’s the place I love

and here I’ll stay …«

Youtube Video: GERRY & THE PACEMAKERS FERRY ‚CROSS THE MERSEY

So als ob ich der Einzige an Bord wäre, stimmte ich zum Leidwesen der anderen Passagiere im Text mit ein:

»People around every corner,

they seem to smile and stay,

we don’t care what your name is boy,

we’ll never turn you away.

So ferry ‚cross the Mercy

‚cause this land’s the place I love

and here I stay«.

Meine musikalische Reise nahm ihren Lauf …

Am Albert Dock, der historischen Hafenanlage Liverpools angekommen, ließ ich mich, entgegen meiner Prinzipien eine fremde Stadt erst einmal zu Fuß zu erkunden, von einem lustig gelbblau und grün lackierten Bus zu einer Stadtrundfahrt verführen. »Magical Mystery Tour« war in Regenbogenfarben auf seiner Längsseite zu lesen, und auf den Radkappen stand das Thema, »The Beatles Tour«. Ein Infoplakat versprach, dass man in einem Nachbau von jenem Bus, wie er 1967 in dem Beatles-Film »Magical Mystery Tour« zum Einsatz kam, rund zwei Stunden kreuz und quer durch Liverpool gegondelt werde, und wozu ein erfahrener Reiseleiter die Geschichte der Beatles und ihrer Stadt erzählen würde. Und alles für nur 12,5£.

Ich war der Letzte der einstieg. Inmitten des aus allen Altersklassen zusammengewürfelten Touristengrüppchens entdeckte ich die noch einzige freie Bankreihe. Ich nahm Platz, die Türen klappten zu –, und just als der Bus sich in Bewegung setzte, erklang aus der Lautsprecheranlage die rauchig heitere Mikrofonstimme unseres Reiseleiters: »Good morning ladies and gentlemen. My name is Alex«, worauf wir alle im Chor, so als ob man es vorher mit uns eingeübt hätte, »Good morning Alex« riefen. Es war einfach entzückend. Gleich von Beginn an. Das untypische englische Wetter – wolkenlos blauer Himmel und strahlender Sonnenschein – tat das seinige dazu.

Abgesehen von einigen roten Ampeln war unser erster planmäßiger Halt in einer unscheinbaren Seitenstraße des Liverpooler Vorortes Wavertree vor einem roten Ziegelsteinreihenhaus mit hübsch bepflanzten Blumenkästen: »Here we are«, meinte Alex gewichtig, Arnold Cove number 12, the Geburtshaus von George Harrison«. (Please, alle aussteigen.)

So als ob jeder von uns Tourteilnehmern höchstpersönlich einen erheblichen Beitrag zum Bau dieses Eigenheimes beigetragen hätte, postierten wir uns, einer nach dem anderen, vor dem Türeingang, wobei der bedauernswerte Alex zweiundfünfzig Mal das für Touristen so typische »Seht-nur-ich-war-da-Beweisfoto« schießen musste.

Unterdessen erzählte er, dass wir dem guten alten George, neben seinem großartigen Wirken als Beatles Leadgitarrist und -Songwriter, noch einige andere schöne Dinge zu verdanken haben. Beispielsweise transferierte er Meditationstechniken aus Indien zu uns in den Westen. Und er schenkte uns als Monty Python Mit-Produzent eine so herrliche Satire wie »Das Leben des Bryan«.

Und während ich die Arme ausbreitete, die Lebenslektion Nummer eins in positivem Denken, sprich, die Melodie von »Always look on the bright side of life« pfiff und dabei meinen Kopf wie meschugge hin und herwiegte, beobachtete ich alle, die bereits von Alex fotografiert worden waren.

Auf Zehenspitzen balancierend überbrückten sie die Zeit bis zur Weiterfahrt damit, sich vor den Fensterbänken der Nachbarhäuser neugierig die Hälse zu verrenken. Einige machten sogar abwechselnd Räuberleiter oder zogen sich in Klimmzugmanier an den Fensterbänken hoch. Vermutlich in der Hoffnung, durch die langen Gardinen einen, Wow! echten Nachbarn von George Harrison zu Gesicht zu bekommen.

Für den Fall, dass ich eines Tages berühmt werden sollte und Menschen aus aller Herrn Länder scharenweise in die Paradiesstraße 58 nach Merode (Kreis Düren in NRW) pilgern, möchte ich mich hiermit schon jetzt bei meiner Mutter und allen früheren Nachbarn, insbesondere bei Frau Broßler und Frau Klein, für die tagtägliche Störung durch Gaffer entschuldigen. Selbstverständlich werde ich für die Verlängerung Eurer Gardinen aufkommen.

(Please, alle wieder einsteigen.)

Als nächstes brachte uns Alex in den Stadtteil Woolton. In der Menlove Avenue No. 251 stoppte der Bus: just in front of jener Doppelhaushälfte, (Please alle wieder aussteigen), in der der kleine John Lennon bei Tante Mimi und Onkel George – Johns Eltern waren devorced, so Alex – wohlbehütet aufwuchs und achtzehn glückliche Jahre seines Lebens verbrachte.

Nachdem jeder von uns seinen persönlichen Beitrag dazu geleistet hatte, dass das wohl am häufigsten fotografierte Erkerfenster Großbritanniens seinen seltenen Status beibehält – in dem Zimmer dahinter soll John Lennon gelernt haben Gitarre zu spielen – fuhren wir weiter. (Please, alle wieder einsteigen.)

Nach ein paar Straßenecken konnten alle, die das Glück hatten auf der linken Seite des Busses Platz genommen zu haben, im Vorbeifahren einen Blick auf jenes Gebäude erhaschen, (Please, nicht aussteigen), wo sich John Lennon und Paul McCartney das erste Mal trafen. This happened, so Alex, am 6. Juli 1957; der Tag, der zu one of most important days in der britischen Popgeschichte werden sollte.

Urplötzlich stoppte der Bus in einer engen, lang gezogenen Kurve am Stadtrand von Liverpool. (Please, alle wieder aussteigen.)

Während wir im Entenmarsch hinauswatschelten, rechnete ich damit, aus den Ritzen des Kühlergrills weiße Dampfwölkchen puffend aufsteigen zu sehen; oder dass Alex die Kräftigsten aus der Gruppe freundlich darum bitten würde, ihm beim Hochbocken des Busses behilflich zu sein, um den platten Zwillingsreifen schneller gewechselt zu bekommen. Doch nichts dergleichen geschah.

Stattdessen wies Alex auf ein dunkelrotes, nicht besonders schönes schmiedeeisernes Tor mit Graffitis auf beiden Betonstützpfeilern: »Well, this was the ehemaliger Entrance zu den famous Strawberry Fields«.

Durch die S-förmig gewundenen Verzierungen des Tores blickte ich auf ein parkähnliches, teils von Gebüsch überwuchertes Gelände. On these Area, so Alex weiter, unterhielt die Heilsarmee bis noch vor few years ein Waisenhaus, wo der little John Lennon als child mit seinen friends spielte.

Als ich da so stand, mit beiden Händen die von Rostflecken gesprenkelten Stahlstäbe hielt und mir im Park umhertollende Kinder vorstellte – ließ der Busfahrer bei geöffneten Türen über die Musikanlage die Melodie von Strawberry Flied forever anklingen:

»Let me take you down

`Cause I’am going to Strawberry Fields

Nothing is real

And nothing to hung about

Strawberry Fields forever«

(Please, alle wieder einsteigen.)

Youtube Video: Strawberry Fields Forever

Unser nächstes Ziel lag in einer hübschen Reihenhaussiedlung. (Please, alle wieder aussteigen.) Weil der Bus in der Mitte der schmalen Sackgasse, dort wo unser Ziel lag, nicht wenden konnte, liefen wir dass Stückchen zu Fuß, wobei mir, während ich mir die Reihenhäuser ansah, mein Lieblingswitz wieder einfiel.

Also:

Unterhalten sich zwei Nachbarn einer Reihenhaussiedlung, in der ein Haus gleich dem andern ist. Sagt der eine:

»Du hast doch vor kurzem dein Wohnzimmer tapeziert. Wie viele Rollen Tapeten hast da dafür gekauft«?

»Neun«, antwortet der andere.

Zwei Wochen später treffen die beiden sich zufällig auf der Straße wieder. Fragt der andere:

»Und, hast du dein Wohnzimmer tapeziert«?

»Klar«, antwortet der eine, mit einem hörbar dumpfen Unterton und fügt an:

»Ich hatte wohl sechs Rollen zu viel«, woraufhin der andere mit einem Schulterzucken sagte«,

»Ich auch«. – –.

Das Reihenhaus, vor dem wir schließlich stehen blieben, war das Geburtshaus von Paul McCartney. Unschwer war zu erkennen, dass in dieser Siedlung gutbürgerliche Mittelschichtfamilien leben; wo wohlbehütete Kinder auf der Straße Dreirad fahren und sich die glücklichen Eltern um die Pflege ihrer Rosenstöcke im Vorgarten kümmern.

Ein typisches Unterscheidungsmerkmal solcher Reihenhäuser sind häufig individuell gestaltete Treppenaufgänge oder Haustüren. Und das nicht nur in Großbritannien, sondern auch bei uns in Deutschland. In dieser Straße waren jedoch alle gleich. Dafür hatte aber jedes Hausdach eine unterschiedlich gestrichene Dachrinne! Die eine war rot, die des Nachbarn war schwarz. Die vom nächsten war blau, die des übernächsten grün, und die des überübernächsten Nachbarn war grau. Na, wenn das keine geniale, für alle am Konkurrenzkampf Beteiligten weitaus kostengünstigere Lösung ist, um sich voneinander abzuheben. Lass es geschehen. Let it be.

»When I find myself in times of trouble

Mother Mary comes to me

Speaking words of wisdom, let it be …«

(Please, alle wieder einsteigen.)

Im Gegensatz zu dem gerade Gesehenen zeigte sich die Gegend um das Liverpooler Hafenviertel Dingle trostlos; dort wo das Geburtshaus von Ringo Starr steht. Genau genommen müsste ich sagen, dort wo es noch steht. Ich weiß nicht ob es Zufall war oder ob ein Zusammenhang besteht: Jedenfalls war es das einzige in der von Gott und der Welt verlassenen Seitenstraße, dessen Fensterlöcher noch nicht durch Blech- oder Holzverschläge verrammelt waren. Schon bald, so erklärte Alex, werden diese und noch andere der umliegenden Häuserzeilen abgerissen werden. Neubauten sollen hier entstehen. Wer also gerne noch Ringos Geburtshaus in natura betrachten möchte, sollte sich schleunigst auf den Weg machen. Andererseits, verpasst haben Sie nichts, falls der Raupenbagger mit der am Haken pendelnden Metallbirne vor Ihnen eintreffen sollten.

»Yesterday, all my troubles seemed so far away

Now it looks as though they’re here to stay

Oh, I believe, in yesterday«

Der Stadtteil, wo John Lennon und Paul McCartney aufwuchsen, steht allerdings nach wie vor mitten im Leben. Am »Smithdown Place« angekommen, verkündete Alex frohgemut: »Please, alle wieder aussteigen«.

Höchstwahrscheinlich wird Ihnen, wie mir damals, der Name des Platzes nichts sagen. Was auch nicht weiter schlimm ist. Dennoch behaupte ich, dass sich dieser Ort bei Millionen und Abermillionen Menschen des Öfteren schon als melodischer Ohrwurm eingenistet hat. Auch bei Ihnen. Wie, Sie glauben mir nicht? Okay, bitteschön, dann hier noch mal. Alle, die sich später am Tag noch konzentrieren müssen und daher keinen Ohrwurm gebrauchen können, sollten besser die nachfolgenden vier Abschnitte überspringen. Alle anderen, die weiter lesen möchten, stimmen bitte nun mit ein: Und one, two, and one two three four …

»Penny lane, is in my ears and in my eyes

There beneath the blue suburban skies

I sit, and meanwhile back«

[…] [Youtube Video: The Beatles – Penny Lane]

Zurück am Bus, (Please, alle wieder einsteigen,) ließ Alex verlauten, dass wir uns dem Höhepunkt, der gleichzeitig auch das Ende der geführten »Magical Mystery Tour« darstellt, nähern würden. Als Pflichtprogramm, so seine Empfehlung, sollten wir auf eigene Faust dem Geburtsort der Beatles – dem Cavern Club – einen Besuch abstatten.

[…]

Ein für Spelunken typisch schaler Bier- und kalter Zigarettenqualmgeruch lag in der Luft, als ich die Metallstufen der Wendeltreppe hinunter in den Keller stakste. Obwohl noch heller Tag war, kam ich mir vor wie ein Komparse in einem Tatort-Krimi im Rotlichtviertel, wo jeden Moment zwei Unterarm-tätowierte-Popey-Typen aus einer Bar getaumelt kommen, die sich gegenseitig die Zähne wegen der vollbusigen Thekenbedienung einschlagen.

Ohne Zwischenfall unten angekommen, erwartete mich ein von der Aufteilung überschaubarer, schummriger Gewölbekeller mit niedriger Decke, einer Theke und einigen an den Rändern des Raumes verteilten Holztischgarnituren. Das Herzstück der wohl berühmtesten englischen Kellerkneipe entdeckte ich an deren Kopfende: Eine aus Brettertafeln zusammen geschusterte, einstufige Bühne. Auf eben einer solchen traten am 9. Februar 1961 die Beatles erstmals auf.

[…]

Als ich so versonnen vor mich hin träumte, wurde mir bewusst, dass ich mich zu jener Zeit, als dies wirklich geschah, noch ziemlich genau zehn Jahre gedulden musste, bis dass ich das Licht der Welt erblicken würde. Und weitere 37 Jahre, um den Nachbau jener Bretter zu sehen, die für die Beatles das Sprungbrett hinaus in die Welt bedeuteten.

Zurück in der Wirklichkeit, aber immer noch im Beatlesfieber, entschloss ich mich als nächstes der so genannten »The Beatles Story« einen Besuch abzustatten: Dem Beatle-Museum innerhalb der historischen Hafenanlage des Albert Docks.

Keine Bange, ich werde Sie nicht mit der Aufzählung von Exponaten oder der detaillierten Beschreibung einzelner Museumsräume langweilen. Lediglich einen Raum möchte ich Ihnen zeigen: Und zwar den letzten. Folgen Sie mir bitte.

Stellen Sie sich nun vor – Imagine – Sie betreten einen halbrunden Raum in einer Villa. Weiß ist die entscheidende Farbe: Die Wände sind weiß gestrichen, der Fußboden mit weißem Teppich ausgelegt. Längliche, bis auf den Boden reichende Fenster sind mit dünnen weißen Vorhängen zugezogen, hinter denen gelblich warmes Sonnenlicht darauf wartet, den Raum durchfluten zu dürfen, um so die ohnehin bereits friedliche Stimmung zu perfektionieren.

Seitlich eines der Fenster steht in einem Ständer eine Rhythmusgitarre der Firma Grätsch. Daneben steht ein weißer Flügel. Und obwohl der Hocker dahinter leer ist, erklingt leise eine Melodie die Ihnen auf Anhieb so vertraut vorkommt – Imagine –.

Hinter Ihnen an der Wand befinden sich originalgroße Porträtfotografien: Gesichter von Menschen unterschiedlichsten Alters und Rasse; von Männern, Frauen, Kindern und Babys mit heller und dunkler Hautfarbe – Imagine –.

Die Szenerie, die Sie umgibt, ist eine harmonische Komposition – Magie! Von der beflügelnden Stimmung getragen, schweifen Ihre Blicke durch den Raum, an den Wänden entlang, über die Vorhänge bis hin zum Flügel. Auf dem zugeklappten Deckel liegt eine Nickelbrille mit gelblich getönten Gläsern. Daneben steht ein schwarzer Rahmen mit Trauerflor. Die Fotografie zeigt John Lennon, wie er im Jahre 1971 in seiner Villa im englischen Tittenhurst Park in Berkshire sinnierend hinter eben diesem weißen Flügel sitzt und singt; während seine Frau Yoko Ono in dem abgedunkelten Raum von einem Fenster zum nächsten schreitet, die Vorhänge beiseite schiebt, eines nach dem anderen öffnet, um das noch im Verborgen liegende Weiß des Raumes im Sonnenlicht hell erstrahlen zu lassen:

»Imagine there’s no heaven

It’s easy if you try

No hell below us

Above us only sky

Imagine all the people

Living life in peace – yuhuuuuuhh«

[…] [Youtube Video: Imagine – John Lennon & The Plastic Ono Band]

Liverpool, England im Juli 2008

Stephan Thiemonds©,

„Querweltein Unterwegs – Trotz Überstunden die Welt erkunden“

Eine Seefahrt, die ist lustig …

Ich bin ja ehrlich: Mein Orientierungssinn ist katastrophal und Navigationsgeräte (m)ein Leben erleichternder Segen. Denn ohne ein solches, hätte der ein oder andere Kunde mit Sicherheit einige Tage länger auf mein Eintreffen warten müssen.

Ganz gleich, in welcher abgeschiedenen Ecke Europas mein Chef mich bislang mit dem Auto hingeschickt hat – ein kurzer Tipp auf das Symbol mit dem Häuschen auf dem ins Armaturenbrett integrierten Touchscreen Navigationsbildschirm – und ruckizucki berechnet das wundervolle Gerät der Technik auf Wunsch den kürzesten, schnellsten oder schönsten Weg nach Hause. Dann nur noch ein Tipp auf den Start-Button, und eine Dame mit liebreizender Stimme navigiert mich auf den Meter genau bis vor meine Haustüre. Sie macht mich rechtzeitig darauf aufmerksam, wann und wo ich rechts oder links abzubiegen habe oder einfach nur weiter geradeaus fahren muss; im Kreisverkehr verrät sie mir, welche Ausfahrt ich nehmen soll, um nicht radeldoll zu werden; sie leitet mich (meist rechtzeitig) bei Verkehrsstörungen um, und sie zeigt mir freundlicherweise an, wie lange es noch dauert, bis sie mir mitteilen wird: »Sie sind an Ihrem Ziel angekommen«.

Dennoch: Mein persönlicher Rekord, mich mit eingeschaltetem Navigationsgerät zu verfahren liegt (Sie werden es kaum glauben, aber ich schwöre, dass es stimmt) bei unglaublichen 480 Kilometern! Aufgestellt vor gut eineinhalb Jahren auf einer Fahrt zu einem Kunden in Dänemark. (Na los, fragen Sie ruhig:) »Sag mal Stephan, wie kann man eigentlich nur so dämlich sein?«

Nun, vor der Abfahrt daheim hatte ich beim Eintippen der Zielstraße dummerweise nicht bemerkt, dass die Dame in meinem Navigationsgerät den Straßennamen nicht der von mir gewünschten Stadt Juelsminde, im Südosten Dänemarks, zuordnete, sondern einer Stadt nahe Ålborg, im Norden –, wohin sie mich auch prompt hinlotste – und ich dadurch mit mehr als fünf Stunden Verspätung beim Kunden eintrudelte.

Statt mich über meine eigene Doofheit zu ärgern, nutzte ich die Zeit, mal bewusst über unwichtige Dinge nachzudenken –, wie beispielsweise, die Dame in meinem Navigationsgerät wegen ihrer erotischen Stimme auf den Namen Susi zu taufen. Sie erinnern sich sicherlich an die ARD-Flirtshow Herzblatt, bei der eine gewisse Susi Müller am Ende jeder Frage- und Antwortrunde zur leichteren Entscheidungsfindung in Kurzform noch einmal die Antworten der drei Herzblatt-Kandidatinnen zusammenfasste: »So, Hans-Jürgen, wer von den Dreien soll denn nun dein Herzblatt werden? Kandidatin eins, Josefa, die selbst verpflegende Lakto-Vegetarierin, mit eigenem Ökohof; oder Kandidatin zwei, die fromme Klara, bei der du sicher der erste Mann sein wirst; oder aber Kandidatin drei, Olga, die Hammerwerferin, die gerne auch mal etwas härter hinlangt. Tja, lieber Hans-Jürgen, jetzt musst du dich entscheiden«.

Weil ich bei meinen Recherchen herausgefunden habe, dass die »GRUNDY Light Entertainment GmbH« 2006, nach 19 Jahren Laufzeit, ihre Flirtshow abgesetzt hat, hege ich den Verdacht, dass Susi Müller bei einem Hersteller für Navigationsgeräte einen neuen Job gefunden hat und deshalb nun auch zu mir und vielen tausend anderen Autofahrern spricht. Ja, und wie sie das tut! (Als kleiner Tipp, falls sie sich nicht mehr genau erinnern können: Horchen Sie bei Gelegenheit mal bei »www.susi-mueller.de« rein.)

Denn Susis Stimme vermag es nicht nur mich zum Blinkersetzen, Gasgeben oder Bremsen zu verführen, sondern auch, gerade auf langweiligen Streckenabschnitten, zu sexistischen Phantasien. Vor allem aber mag ich ihren Drang zur Abwechslung. Spätestens wenn ich mich verwundert am Kopf kratzend umschaue und mich frage: »Verflixt, die Gegend hier kommt mir so fremd vor! Bist du wirklich auf derselben Strecke hingefahren?« weiß ich, dass Susi mir wieder einmal beweisen will, dass letztendlich alle Wege nach Rom führen und sie jeden einzelnen kennt.

Vor einigen Tagen war es wieder mal soweit. Abermals auf der Rückfahrt von einem Kunden in Dänemark. Was ich mit Sicherheit sagen kann, auf der 860 Kilometer langen Hinfahrt bin ich auf gar keinen Fall auf eine Fähre verfrachtet worden, um auf Dänemarks größte Insel Seeland zu gelangen. Ich weiß das so genau, weil Susi mich stattdessen über eine ellenlange Brücke schickte: Über die imposante Storebaeltbrücke. Mit ihren 13 Kilometern die längste Brücke Europas, deren zwei gewaltige Pylone 27 Meter tief ins Meer, und 254 Meter hoch aus dem Wasser ragen, und somit, am Rande bemerkt, Dänemarks höchste Erhebung darstellen. Sie können sich also mein Erstaunen vorstellen, als Susi mir aus heiterem Himmel mitteilte, dass ich in fünf Kilometern eine Fähre (Heh? – Was für eine Fähre?) erreichen würde.

Zuerst dachte ich, sie wolle mich mit einem Scherz erheitern. Doch schon wenig später musste ich am Ende einer langen Fahrzeugschlange abbremsen, die sich im Schneckentempo auf ein am Kai vertäutes, großes weißes Schiff zu bewegte, unter dessen weit aufgerissener Bugklappe ein Fahrzeug nach dem anderen verschwand. Völlig überrumpelt und ganz aufgeregt von der Tatsache, mich gleich auf eine Schiffsreise begeben zu müssen, folgte ich dichtauf der Stoßstange des mir voraus kriechenden Fahrzeuges …

… bis zu einem Kassenhäuschen. Durch das offene Fahrerfenster kaufte ich bei einer blonden Dame – Hey! die verblüffende Ähnlichkeit mit der Susi hatte, wie sie mir in meinen sexistischen Phantasien vorschwebt – ein Fährticket. Auf Wunsch druckte sie mir für meine Reisekostenabrechung eine Quittung aus, ich lächelte ihr dankend zu, gab machomäßig bei flitschender Kupplung Vollgas und klemmte mich wieder an die Stoßstange meines Vordermannes. Dann ein metallisches Poltern, »Tongdong – Tongdong«, das aber nicht vom Aufprall auf seine Stoßstange herrührte, sondern von der Blechrampe, über die ich in den Bauch des Schiffes gelangte …

Dort unten waren ein halbes Dutzend winkender Männer in grellgelbfarbenen Warnwesten und Sprechfunkgeräten damit beschäftigt, alle ankommenden Fahrzeuge so dicht an dicht zu positionieren, als hätten man ihnen zur Aufgabe gemacht, einen vier Kilometer langen Autobahnstau auf zwei Kilometer zusammenzuziehen. Per Lautsprecherdurchsage wurde man dazu aufgefordert, einen kleinen Gang einzulegen, den Motor abzustellen und die Handbremse anzuziehen. Aus Sicherheitsgründen, so die hohl klingende Durchsage weiter, müssten alle Passagiere ihre Fahrzeuge verlassen, weil während der fünfundvierzig Minuten dauernden Überfahrt der Aufenthalt innerhalb der Parkdecks streng verboten sei.

Neugierig auf das, was mich außerhalb erwarten würde, schnappte ich Notizbuch und Kugelschreiber, stieg aus dem Wagen, schloss ab – und ohne einen weiteren Gedanken und ungeachtet dessen, wo die anderen Passagiere hingingen, flitzte ich los: Trotz des dumpfen Gefühls, etwas Wichtiges vergessen zu haben. Für lange Überlegungen war schließlich keine Zeit. Und so marschierte ich durch schmale, lange, bullaugenlose Gänge in denen meine Schritte dumpfblechern widerhallten; ich kurbelte an den Verschlussrädern schwerer Metalltüren – Fluttore! – so meine Vermutung – stieß eins nach dem anderen auf, tapste treppauf und treppab und bemerkte an meinem leicht schwankenden Gang, dass das Schiff inzwischen den Hafen verlassen hatte.

Außer einem philippinischen Koch mit breitem Hackmesser und verängstigten Gesichtszügen, (weil er wohl dachte, ich sei von der Ausländerbehörde), und einem hageren, stoppelbärtigen Mann in ölverschmierter Latzhose und einem großen Schraubenschlüssel in der Hand, begegnete mir keine Menschenseele. Wo waren nur all die anderen Passagiere? Es war gespenstisch. Orientierungslos wie ich ohne meine Susi nun einmal bin, marschierte ich tapfer weiter – nahm mir aber vor, an jeder Treppe, an der ich fortan vorbeikommen würde, eine Etage nach oben zu steigen. Irgendwann müsste ich auf der Kapitänsbrücke, zumindest aber auf einem Deck mit Bullaugen, also oberhalb des Wasserspiegels, auskommen. Mit jedem Stockwerk, das ich höher kam, verstrich mehr und mehr der Geruch von Maschinenöl. Und auch die Türen wurden merklich dünner, nicht mehr so massivmetallisch und auch nicht mehr durch Verschlussräder hermetisch zu verriegeln. Mein Plan schien offensichtlich zu funktionieren.

Kurz eine Zwischenfrage: Hatten Sie auch schon mal das merkwürdige Gefühl, wenn man nach zwei Stunden Eislaufen die Schlittschuhe auszieht, dass man anschließend eine geraume Zeit denkt, man hätte die Dinger immer noch an den Füßen? So ähnlich ging es mir beim Aufstoßen der letzten Metalltüre, wobei ich noch immer den kräftigeren Schwung, den ich zum Öffnen der klobigen Türen benötigte, in den Armen hatte –. Mit einem ordentlichen Rrrruums polterte ich in die Ebene des Bordservicebereichs. Ich war im Catering Teil gelandet. Dort, wo sich all die anderen Passagiere vergnügt tummelten und von denen mich einige ansahen, als hätte ich einen quakenden Frosch auf dem Kopf sitzen.

Als ich mich aufgerappelt hatte, entdeckte ich an der gegenüberliegenden Wand die eingerahmte, aus der Vogelperspektive geschossene Fotografie eines großen weißen Schiffes auf offener See. Der Legende nach befand ich mich an Bord der 142 Meter langen FS Schleswig Holstein; einem Fährschiff der Reederei Scandlines, das auf der so genannten »Vogelfluglinie« zwischen Rødby und Puttgarden, also zwischen der dänischen Insel Lolland und der deutschen Insel Fehmarn verkehrt.

Bei voller Ladekapazität, so die Beschreibung, wäre ich einer von 1040 Passagieren an Bord. Hinzu kamen 40 Besatzungs- und Servicemitarbeiter, 980 Meter Stoßstange an Stoßstange gereihter Pkws, 625 Meter dicht aneinander stehende Lkws und ein kompletter, 118 Meter langer Reisezug. Wenn ich die Ausblicke durch die Panoramascheiben mal unberücksichtigt lasse, dann hätte ich, statt auf einer Fähre, ebenso gut in einem »Alles-unter-einem-Dach-Shoppingcenter mit Tiefgarage« in Ostende sein können.

Neugierig darauf, was das Schiff seinen Passagieren so alles zu bieten hatte, wandte ich mich einem Informationsschalter zu. Der dahinter postierte Seitenscheitel-Fönfrisierte Jüngling mit ein paar flauschigen Oberlippenhärchen war auf meine Frage hin motiviert wie ein Erstkommunionkind, das seine Fürbitte vortragen muss. Und er vollbrachte das Kunststück, die komplette Ausstattung der FS Schleswig Holstein auswendig und mit nur einem Atemzug aufzusagen: Ein Travel- und ein Souvenirshop, eine Parfümerie, eine Cafeteria, ein Bistro, dem Café Nord, ein Steak & Seafood Restaurant, ein Konferenzraum bis maximal 24 Personen, ein Salon für Sonderveranstaltungen (die wahrscheinlich nicht länger als 45 Minuten dauern dürfen), ein Wickelraum für die Kleinsten, eine Spielecke für die Kleinen, Spielautomaten für die Großen, Duschen für verschwitzte Fernfahrer, ein Behinderten WC, ein Sonnendeck und selbstverständlich einen Geldautomaten.

Während er mit hochrotem Kopf taumelnd nach Luft schnappte, aber dennoch tapfer versuchte mich kundenfreundlich anzulächeln, gab er mir noch den Hinweis, dass, sobald die Fähre außerhalb der drei Meilengrenze internationale Gewässer erreicht hätte, Gelegenheit zum zollfreien Einkauf bestehen würde. Sprich, steuergeplagten Skandinavier erhalten die selten günstige Chance: Saufen bis zum Anlegen.

Nachdem ich eine Runde durch die Shopping Arkaden gedreht, mir im Café Nord einen »Cappuccino to go« gegönnt, auf dem windumwehten Sonnendeck an der Reling gerastet, dabei die in der Thermik schwebenden Möwen beobachtet und ins Meer gespuckt hatte, hörte ich aus der Schiffbar den Gesang eines Bierglückseeligen Grüppchens, der unverkennbar darauf hinwies, dass die Fähre seit geraumer Zeit internationale Gewässer erreicht hatte: »Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, ja da kann man nicht nur Dänen an der Reling kotzen sehn – holla hiiiiii, Holla hoho ho, holla hija hijah hija holla ho …«.

[…] [Youtube Video: Husumer Shanty-Chor – Eine Seefahrt die ist lustig]

Auf dem Nachhauseweg. Dänemark, im Juli 2008

Stephan Thiemonds©

„Querweltein Unterwegs – Trotz Überstunden die Welt erkunden“